![]() 日本動物学会関東支部 平成26年度公開講演会

日本動物学会関東支部 平成26年度公開講演会

多様な生命現象の分子・遺伝子基盤 パート2

![]()

講演要旨・演者紹介

新課程の学習指導要領による高校生物の変化と大学入試

嶋田 正和 先生(東京大学 情報学環/総合文化研究科)

新学習指導要領では、選択必修の『生物基礎』(2単位)は、大項目は(1)生物と遺伝子/(2)生物の体内環境の維持/(3)生物の多様性と生態系、である。柱は「現代化」(分子生物学を柱とする)、「健康・医療」、「環境」の3つ組であり、日常生活や社会との関連を重視して、新聞・TVで報道される一端を理解でき、興味を持てるように育成する。一方、選択『生物』(4単位)では、大項目は(1)生物現象と物質/(2)生殖と発生/(3)生物の環境応答(恒常性)/(4)生態と環境/(5)生物の進化と系統、である。問題は、今回から「歯止め規定」が廃止されたことである。「発展」コラムが一挙に増えて大学教養課程で学ぶような先端の内容も登場している。簡単には生徒実験ができないため、教師の教え方に混乱が生じている。逆に、スーパーサイエンス校では高度な内容を身近に触れる機会が増えるので、高校生物の教育に二極化が進むだろう。その結果として、新課程による平成27年度大学入試の内容はかなり変わることが予想される。

プロフィール

福井県出身

福井県出身

1978年 京都大学理学部 生物系 卒業

1980年 筑波大学 大学院環境科学研究科 修了 学術修士

1985年 筑波大学 大学院生物科学研究科 修了 理学博士

1985年~1991年 東京大学 教養学部 助手

1992年~2003年 東京大学 大学院総合文化研究科 助教授/准教授

2004年~現在 同 教授(2013年から東京大学 情報学環と兼任)

■専門分野: 個体群生態学、進化生態学、行動生態学

■研究テーマ: マメ科植物-マメゾウムシ昆虫-寄生蜂を対象として、実験系や野外での個体数動態、繁殖の行動生態学、植物と昆虫の共進化、保全生態学など、シミュレーション解析も併用して研究している。最近のテーマは、昆虫3者実験系が示すカオス的動態、寄生蜂の学習行動と進化動態、進化ゲーム理論による生き物の実験検証など。

■学会活動・社会貢献: 日本進化学会2006年度会長、日本生態学会全国委員、文科省・学習指導要領作成協力委員、農水省・環境省合同の遺伝子組換え生物による生物多様性影響評価総合検討会委員など。

ページのトップへ

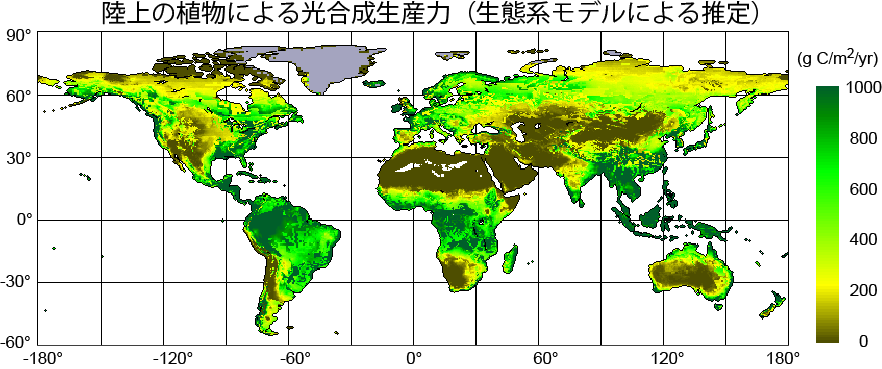

みどりの地球とわたしたちの未来

伊藤 昭彦 先生(国立環境研究所)

地球の約3分の1の面積は陸地であり、その半分以上は森林や草原などの「みどり」で覆われています。そこでは動物や微生物と共存する生態系がつくられていますが、それは私たちの暮らしに欠かせない清浄な水や空気をもたらす源ともなっています。また、地球の気候を安定に維持する上でも、みどりは大切な役割を果たしています。現在、人間が使う石炭や石油、森林の破壊によって、地球の気候が変わってしまう「温暖化」が世界的な問題となっています。この先、地球はどう変わってしまうのでしょうか?また、私たちの暮らしはどのような影響を受けるのでしょうか?研究者はそれらの疑問に答えるため、温暖化の主な原因である二酸化炭素の動きに注目しています。みどりは、太陽のエネルギーを用いて大気から二酸化炭素を取り入れるはたらき(光合成)があますが、それは温暖化の問題とも深い関係があることが分かってきました。人工衛星やコンピュータを駆使した、私たちの研究についてご紹介します。

プロフィール

伊藤昭彦 博士(理学)2001年3月取得

伊藤昭彦 博士(理学)2001年3月取得

1995年 名古屋大学農学部林学科卒業

2000年 筑波大学大学院博士課程生物科学研究科単位取得退学

同年 地球フロンティア研究システム ポスドク研究員

2006年 独立行政法人国立環境研究所 研究員

2011年 同 主任研究員

ページのトップへ

細胞の能力を利用して試験管内で生きた組織をつくる

永樂 元次 先生(理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター)

私たちの体は一つの受精卵が様々な細胞へと変化して脳や心臓といった臓器を形成し、それらが協調して働くことによって作られています。大人の体は約60兆個の細胞から出来ているとされていますが、一つの細胞からどのようにしてこんなに複雑なヒトの体を作り上げることができるのでしょうか?一つの受精卵から動物の体が出来ていくことを“個体発生”と言いますが、この個体発生という不思議な現象を実験科学的に解き明かそうとするのが発生生物学です。発生生物学のこれまでの研究によって、個体発生の過程でのそれぞれの遺伝子の役割や、様々な細胞の働きなどが明らかにされてきました。私たちはこういった過去の知見をもとに、試験管の中で個体発生を再現して生きた組織を作ることを目指して研究を行っています。このような研究は現在、再生医療という将来の新しい医療の確立を目指して世界中で盛んに行われています。今回の講演では最新の研究成果についてわかりやすく説明するとともに、細胞が持つ“勝手に組織を作り上げる”という驚くべき能力について紹介したいと思っています。

プロフィール

氏名:永樂 元次(えいらく もとつぐ)

氏名:永樂 元次(えいらく もとつぐ)

現職:理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター

立体組織形成・解析ユニット

ユニットリーダー

学歴:2000年3月 京都大学理学部 卒業

2002年3月 京都大学大学院理学研究科博士前期課程修了

2005年3月 京都大学大学院理学研究科博士後期課程修了(理学博士)

職歴:2005年4月~2006年2月

理化学研究所 脳科学総合研究センター

神経細胞極性研究チーム

研究員

2006年3月~2010年9月

2006年3月~2010年9月

理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター

器官発生研究グループ

研究員

2010年10月~2013年6月

理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター

立体組織形成・解析ユニット

副ユニットリーダー

2013年7月~

現職

受賞歴:第9回 日本分子生物学会三菱化学奨励賞

平成24年度 文部科学大臣表彰若手科学者賞

専門分野:神経発生学、幹細胞生物学

ページのトップへ

昆虫における環境に応じた体の作りかえのしくみ

三浦 徹 先生(北海道大学・大学院地球環境科学研究院)

生物の性質は遺伝子によって決められる、というのが生物学の常識となっているが、完全に遺伝子によって決められてしまう訳ではなく、環境条件によっても生物の性質は多少なりとも変化する。特に今回紹介する昆虫たちでは、状況に応じて体の形を大きく変えることにより、効率的に生活を営むことが可能となっている。私達の研究室では,同じ巣の中に色々な形とそれに応じた役割をもつシロアリ類や、季節などに応じて様々に形を変えるアブラムシ類、そして、雌雄による差が大きくオスでは幼虫期の餌条件で大きく形が変わるクワガタムシ類などを対象に、環境と遺伝子がどのように生物の形を決定していくのか、そのしくみと進化について研究を行っている。本講演では、これらの研究例を紹介し、昆虫が持つ柔軟な生理メカニズムを少しでも理解していただき、その魅力を感じ取ってもらいたい。

プロフィール

1970年 東京生まれ.

1970年 東京生まれ.

1989年 東京都立戸山高等学校卒業

1989年 東京大学・理科二類・入学

1995年 東京大学理学部生物学科卒業

1997年 東京大学・大学院理学系研究科・修士課程修了

1999年 東京大学・大学院理学系研究科・博士課程修了・博士(理学)

1999年 学術振興会特別研究員(PD)

2000年 東京大学・大学院総合文化研究科・助手

2004年 北海道大学・大学院地球環境科学研究院・助教授

2007年 北海道大学・大学院地球環境科学研究院・准教授

現在に至る

専門分野:生態発生学,進化発生学,社会生物学

ページのトップへ