The Primary Objectives of This Laboratory is to Develop Novel Biocatalysts for White Biotechnology.

石油を作る緑藻のバイオテクノロジー

![]() バイオ燃料のいま

バイオ燃料のいま

化石燃料の使用に伴う地球温暖化ガス排出により、地球温暖化は日々進行しています。近年では、バイオエタノールの存在が注目を集めていますが、バイオエタノールに関する予測は悲観的です。

その理由としては、

1.バイオエタノールの増産が、食料価格の高騰をもたらしたこと

2.化石燃料の代わりに、トウモロコシ由来のバイオエタノールを使用した場合、今後30年にわたって、温室効果 ガスの排出量が倍になると試算されていること

というようなことがあげられます。このことを鑑みると、地球温暖化を人為的に阻止する策は、温暖化ガスの排出削減のみであると考えられます。これについて地球規模で話し合う場として、気候変動枠組条約締約会議(COP)が1995年より開催されています。また、鳩山元総理が、2020年までに1990年比で25%削減することを目指すために、あらゆる政策を総動員して実現を目指す、いわゆる「鳩山イニシアティブ」を表明したことは記憶に新しい事と思われます。これらの背景により、化石資源由来エネルギーに変わり、持続的循環型新エネルギーの生産・利用促進が世界規模で急務となっています。

そこで脚光を浴びてきたのが、持続可能な新エネルギーであるバイオマス燃料の存在です。その中でも、単細胞性藻類によるバイオ燃料生産が提案され、この方法が、現在の化石燃料の代替となり得るであろうと予想する人も多いでしょう。その理由は幾つかありますが、単位面積当たりのバイオマスの生産性が、種子植物を用いた場合に比べて遥かに高く、工業的にバイオ燃料を生産できる点が主な理由として挙げられています。 また、単細胞性藻類を用いたバイオ燃料生産の取り組みとしては、重油相当のアルカンを生産する緑藻Botryococcus brauniiが有名であり、バイオ燃料生産に向けて、長らく培養条件の検討や新株の探索などを中心とした研究がなされて来ました。

一方、一般にはあまり知られていませんが、燃料として需要の高い“軽油”を生産する単細胞緑藻が分離され、現在特許出願されています。(国際公開番号:WO2006/109588)。

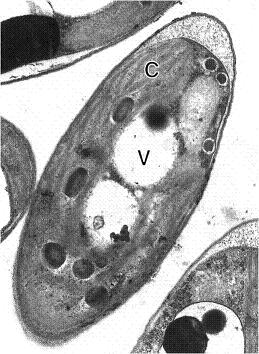

この緑藻はPseudococcomyxa ellipsoidea(下記図)と仮称されており、窒素欠乏条件下で、炭素鎖長20を中心とした飽和および不飽和炭化水素画分を、藻体乾燥重量の10%の割合で蓄積することが可能です。

(左:海洋バイオテクノロジー釜石研究所提供画像 右.3D Rocated:赤→葉緑体 黄色→軽油を含む脂質)

単細胞性藻類によるバイオエネルギー生産は、次世代のエネルギーになる可能性を大いに秘めています。しかしながら、単細胞性藻類を用いたバイオ燃料生産のためには、単細胞性藻類の培養にある程度の手間とエネルギーをかけなければなりません。 P. ellipsoideaによる軽油生産においても、培養期間の短縮化や軽油含量が多い藻の開発が、目標達成のキーポイントとなることは間違いありません。しかし、P. ellipsoideaについての分子生物学的バックグラウンドは皆無であり、ゲノム塩基配列も決定していないのが現状です。

そこで本研究室では、この微細藻類について解明していくことが、効率的なエネルギー生産に直結すると考え、遺伝工学技術を用いた“微細藻類による軽油生産の確立”を目指し、現在P. ellipsoideaの基盤的研究および実用的研究の2つの方向からアプローチを行っています。